Herméneutique et phénoménologie : Le langage de la plainte

Mais le privilège méthodique de l’herméneutique n’est justifié alors que parce que la faute est tenue pour la forme première du mal humain. En ira-t-il de même si, à l’inverse, tout le mal commis par les hommes est fondé sur le mal subi par eux, et si la souffrance devient la voie d’entrée dans le problème r Le symbole, il est vrai, donne à penser — mais qu’y a t-il à penser dans la nuit absolue où la douleur et le malheur plongent toutes choses ? L’opacité du souffrir est plus grande peut-être que celle du faillir. Comparés à la riche littérature mythologique dans laquelle se projette la conscience coupable, les rares textes où la souffrance parle d’elle-même le prouvent. De même que la spéculation renvoie au mythe, le mythe renvoie ici à une expérience dont il n’est pas certain qu’elle puisse être comprise et interprétée. Les ressources descriptives d’une phénoménologie devront donc être dissociées de nouveau à ce point des ressources sémantiques d’une herméneutique et les aspects contextuels de la conscience de faute et du jugement de culpabilité subordonnés par là même aux traits universels de l’expérience de la victime.

Mais le privilège méthodique de l’herméneutique n’est justifié alors que parce que la faute est tenue pour la forme première du mal humain. En ira-t-il de même si, à l’inverse, tout le mal commis par les hommes est fondé sur le mal subi par eux, et si la souffrance devient la voie d’entrée dans le problème r Le symbole, il est vrai, donne à penser — mais qu’y a t-il à penser dans la nuit absolue où la douleur et le malheur plongent toutes choses ? L’opacité du souffrir est plus grande peut-être que celle du faillir. Comparés à la riche littérature mythologique dans laquelle se projette la conscience coupable, les rares textes où la souffrance parle d’elle-même le prouvent. De même que la spéculation renvoie au mythe, le mythe renvoie ici à une expérience dont il n’est pas certain qu’elle puisse être comprise et interprétée. Les ressources descriptives d’une phénoménologie devront donc être dissociées de nouveau à ce point des ressources sémantiques d’une herméneutique et les aspects contextuels de la conscience de faute et du jugement de culpabilité subordonnés par là même aux traits universels de l’expérience de la victime.

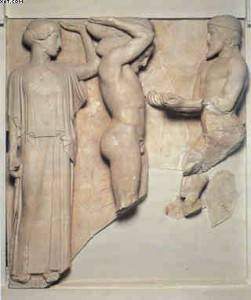

Il est frappant, à cet égard, que le mal ne soit pas un objet d’interprétation parmi d’autres mais « le lieu de naissance du problème herméneutique ». Car l’interprétation des symboles du mal ne reconduit pas seulement ainsi l’acte même d’interpréter à sa source, elle situe encore cette source dans une expérience antérieure à toutes celles que ces symboles médiatisent et configurent. Sous la diversité des expressions du mal que nous faisons se découvre ainsi le noyau identique du mal que nous subissons. La faute est l’œuvre multiple d’une liberté que la douleur et le malheur suspendent et rendent à la passivité d’où elle vient. Cette passivité est le fond commun de toutes les figures socialement et culturellement déterminées du mal humain et le point aveugle autour duquel gravitent toutes les symbolisations qui nous permettent de maintenir celui-ci dans la sphère du sens. Il n’y aurait peut- être rien à en dire, si elle n’impliquait elle-même un effort pour s’arracher à soi et pour vaincre sa propre absurdité.

Il existe en effet un langage moins ordonné mais plus primitif que celui du mythe — plus primitif même que le langage symbolique en général. C’est le langage de la plainte. Dans celle-ci, la victoire de la parole sur le silence reste encore incertaine et ambiguë, et l’on ne sait pas si c’est, alors, la parole qui triomphe du silence ou le silence qui établit son règne au cœur de la parole. Premier écart creusé par le signe entre le mal et lui-même, la plainte est le point de tangence du langage et du silence où le langage ne s’est pas encore conquis lui- même et manque des ressources constructives que le symbole apporte au mythe et à la spéculation. Si elle rend possible une phénoménologie, elle marque donc en revanche la limite d’une herméneutique du mal.l’herméneutique